Funktion Kältekreislauf

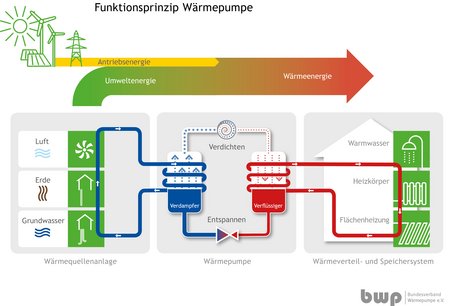

Wärmepumpen erzeugen aus einer Kilowattstunde Strom ein Vielfaches an Wärme. Einen entscheidenden Beitrag dazu leistet das Kältemittel, das in der Wärmepumpe in einem geschlossenen Kreislauf zirkuliert. In einem Wärmetauscher, dem Verdampfer, wird die Umweltenergie auf das Kältemittel übertragen, das dadurch verdampft. Der Kältemitteldampf wird zu einem Verdichter/Kompressor weitergeleitet. Dadurch hebt sich das Temperaturniveau des gasförmigen Kältemittels, es wird heißer. In einem weiteren Wärmetauscher, dem so genannten Verflüssiger, wird das unter hohem Druck stehende, heiße Kältemittelgas nun kondensiert, wobei es seine Wärme wieder abgibt, beispielsweise an den Heizungskreislauf. Anschließend wird das verflüssigte Kältemittel zu einer Drossel, in der der Druck des Kältemittels wieder verringert wird, geleitet. Das entspannte Kältemittel wird schließlich zum Verdampfer zurückgeführt und der Kreislauf beginnt von neuem.

F-Gase Verordnung

Die neu eingeführte Verordnung (EU) 2024/573 (im Folgenden F-Gase-VO genannt), die sich auf fluorierte Treibhausgase bezieht, trat am 11.3.2024 in Kraft und ersetzte nach intensiven Verhandlungen die vorherige Verordnung (EU) Nr. 517/2014.

Die F-Gase-Verordnung ist eine Verordnung der Europäischen Union, die darauf abzielt, die Emissionen fluorierter Treibhausgase (F-Gase) zu reduzieren. Diese EU-Verordnung ist in Deutschland unmittelbar anwendbar und muss ansonsten nur in einzelnen Aspekten in nationales Recht umgesetzt werden. Die Verordnung regelt die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von F-Gasen sowie die Rückgewinnung, Wiederverwendung und Entsorgung.

Hauptziele der F-Gase-Verordnung

- Reduzierung der Emissionen: Verringerung der Emissionen von F-Gasen durch schrittweisen Ausstieg aus ihrer Verwendung und Förderung von Alternativen mit geringerem Treibhauspotenzial.

- Verbesserung der Dichtheit von Anlagen: Einführung von Vorschriften zur Verhinderung von Leckagen in Geräten und Anlagen, die F-Gase enthalten.

- Verbesserung der Rückgewinnung und Entsorgung: Sicherstellung, dass F-Gase am Ende ihrer Lebensdauer sicher zurückgewonnen und entsorgt werden.

Wichtige Bestimmungen der F-Gase-Verordnung

- Verwendungseinschränkungen: Bestimmte Anwendungen von F-Gasen sind verboten oder unterliegen strengen Kontrollen.

- Mengenmäßige Begrenzungen (Phase-down): Die Gesamtmenge an F-Gasen, die in die EU eingeführt werden dürfen, wird schrittweise reduziert.

- Zertifizierung und Schulung: Personen und Unternehmen, die mit F-Gasen arbeiten, müssen zertifiziert sein und entsprechende Schulungen absolvieren.

- Berichterstattung: Unternehmen müssen über ihre Verwendung von F-Gasen berichten und Nachweise über die Einhaltung der Vorschriften erbringen.

BWP-Position zum Umstieg auf "natürliche" Kältemittel

Der BWP unterstützt die progressive Markteinführung natürlicher Kältemittel als Ersatz für die Verwendung synthetischer Kältemittel, die mit wenigen Ausnahmen zur Gruppe der PFAS gehören.

In der Branche gibt es unbestritten einen Trend zu natürlichen Kältemitteln. Insbesondere im Ein- und Zweifamilienhaus ist bereits ein breites Portfolio außen aufgestellter Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln im Markt verbreitet. Diese Lösungen erfreuen sich großer Beliebtheit bei Kunden, wie unter anderem an den Förderstatistiken abzulesen ist. Durch den seit Beginn dieses Jahres verfügbaren Förderbonus in Höhe von 5 Prozentpunkten für den Einbau von Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude – (BEG EM) wird sich die Marktdurchdringung weiter verstärken.

Die europäische F-Gase-Verordnung gibt der Wärmepumpenbranche einen gesetzlichen Planungsrahmen für den Ausstieg aus synthetischen Kältemitteln vor („Phase-Down“). Mit der 2024 in Kraft getretenen Novellierung wurde der Zeitplan neu festgelegt, wie schnell dieser Umstieg in den einzelnen Varianten und Leistungsgrößen von Wärmepumpen zu erfolgen hat. Der BWP unterstützt Einschränkungen für F-Gase soweit diese in einem angemessenen Zeitpfad stattfinden und berücksichtigen inwiefern in den jeweiligen Produktgruppen und Leistungsklassen bereits Lösungen in ausreichender Menge am Markt verfügbar sind.

Die Branche entwickelt darüber hinaus mit Hochdruck sichere und effiziente Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln für weitere Anwendungsbereiche, beispielsweise für die Innenaufstellung. Der BWP setzt sich in diesen Fällen für einen ambitionierten, aber realistischen Zeitplan für die Nutzung alternativer Kältemittel ein, der den Entwicklungs- und Produktionsvorlauf der Hersteller berücksichtigt

Durch die derzeit geltende F-Gase-Verordnung darf es jedenfalls nicht zu einer Gefährdung des Wärmepumpenhochlaufs kommen. Jede zusätzliche Wärmepumpe, die eine fossil betriebene Heizung ersetzt, stellt unabhängig davon mit welchem Kältemittel sie betrieben wird, einen immensen und unverzichtbaren Mehrwert für den Klimaschutz dar. In einem typischen Einfamilienhaus spart eine Wärmepumpe gegenüber einem mit Erdgas befeuerten Heizkessel durchschnittlich 4 Tonnen CO2 im Jahr ein.

Ansprechpartner

Felix Uthoff

Referent Technik und Normung

Welche Wartungsmaßnahmen sollten regelmäßig und in welchen Zeitintervallen durchgeführt werden?

06.06.2024Felix Uthoff

Bei Wärmepumpen in Splitausführung muss nach der Installation der kältetechnischen Verrohrung diese einer Dichtheitsprüfung gemäß den Vorgaben des Herstellers unterzogen werden. Hierbei ist sicherzustellen, dass die notwendige Qualifikation des Personals vorhanden ist. Eine evtl. geplante Lackierung der Rohre darf erst nach der Prüfung erfolgen.

Gemäß Artikel 5 der F-Gase-Verordnung sind unterschiedliche Schwellenwerte definiert, ab denen Dichtheitsprüfungen vorgeschrieben sind. Diese werden hier beschrieben.

Zusätzlich erwähnt die F-Gase-Verordnung Ausnahmen zur Dichtheitsprüfung für hermetisch geschlossene Wärmepumpen, die in Wohngebäuden installiert sind, wenn diese weniger als 3 kg fluorierte Treibhausgase enthalten und sie als hermetisch geschlossen gekennzeichnet sind.

Peter Kuhl

Prinzipiell ist zu sagen, dass das Heizsystem nicht nur aus der Wärmepumpe, sondern auch aus dem Wärmeverteilsystem und der Warmwasserbereitung inklusive aller Zubehörteile wie Pumpen, Filter, Ausdehnungsgefäße etc. besteht. Die Komponenten des Wärmeverteilsystems und des Wärmeträgers müssen bei Bedarf oder mindestens einmal jährlich geprüft und gereinigt werden.

Dichtheitsprüfungen der Wärmepumpe und Logbuch

Die Prüfintervalle sind abhängig von der spezifischen Menge des vorhandenen Kältemittels in der Wärmepumpe inklusive der Kältemittelleitungen (Splitgeräte). Die EU-Verordnung (EU) 2024/573 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Februar 2024 schreibt Dichtheitsprüfungen und das Führen eines Logbuchs bei Wärmepumpen vor

Je nach Wärmepumpentyp (Luft-Wasser oder Sole / Wasser) sind noch zusätzliche Prüfungen / Wartungen durchzuführen:

Luft-Wasser Wärmepumpen:

- Die Kondensatwanne in der Wärmepumpe und Kondensatablauf regelmäßig auf Verschmutzung/Verstopfung prüfen, um sicher zu gehen, dass das Kondensat ungehindert aus der Wärmepumpe ablaufen kann

- Ggf. Kondensatwanne und Kondensatablauf reinigen

- Die Ansaug- und die Ausblasöffnungen müssen in regelmäßigen Abständen (vom Aufstellort abhängig) auf Verschmutzung hin untersucht und bei Bedarf gereinigt werden.

Je nach Wärmepumpentyp (Luft-Wasser oder Sole / Wasser) sind noch zusätzliche Prüfungen / Wartungen durchzuführen:

Luft-Wasser Wärmepumpen:

- Die Kondensatwanne in der Wärmepumpe und Kondensatablauf regelmäßig auf Verschmutzung/Verstopfung prüfen, um sicher zu gehen, dass das Kondensat ungehindert aus der Wärmepumpe ablaufen kann

- Ggf. Kondensatwanne und Kondensatablauf reinigen

- Die Ansaug- und die Ausblasöffnungen müssen in regelmäßigen Abständen (vom Aufstellort abhängig) auf Verschmutzung hin untersucht und bei Bedarf gereinigt werden.

Sole-Wasser Wärmepumpen:

- Filter des Heizkreises und des Solekreises prüfen (Filter ausbauen und reinigen).

- Frostschutzgehalt des Solekreises überprüfen

Unabhängig von diesen allgemeinen Wartungshinweisen sind auf jeden Fall die Wartungsvorschriften der jeweiligen Hersteller unbedingt zu beachten.

Jens Mischke

Grundsätzlich sind Wärmepumpen wartungsarme und langlebige Wärmeerzeuger. Dennoch ist eine regelmäßige Wartung der Wärmepumpe und der gesamten Heizungsanlage sehr wichtig für eine möglichst lange Lebensdauer und eine gleichbleibend hohe Effizienz. Außerdem können Probleme frühzeitig erkannt werden. Sollten bei der Wartung Fehler festgestellt und behoben werden, können teure Reparaturen durch Folgeschäden vermieden werden.

Eine Wartung von Wärmepumpenanlagen beinhaltet unter anderem folgende Arbeiten:

- Reinigung und Funktionsüberprüfung der Wärmepumpenanlage

- Überprüfen der Sicherheitsventile und Füllstände von Heizung, Wasser und der Wärmequelle (bei Sole-Wasser-Wärmepumpen)

- Kontrolle und Reinigung der Zu- und Ableitungen

- Reinigung der Kondensatwanne und des Kondensatwasserablaufs

- Überprüfung der Einstellungen der Heizungsregelung und der Schaltzeiten

- Sichtprüfung der Steckverbindungen der Steuerungselektronik

- Reinigung der Wärmetauscher bei Luft-Wasser-Wärmepumpen

- Am Kältekreislauf wird der Füllstand und die Dichtigkeit des Kältemittelkreises geprüft

Grundsätzlich ist bei allen Herstellern von Wärmepumpenanlagen eine regelmäßige Wartung durch eine Fachfirma oder den Werkskundendienst Pflicht.