Funktion Kältekreislauf

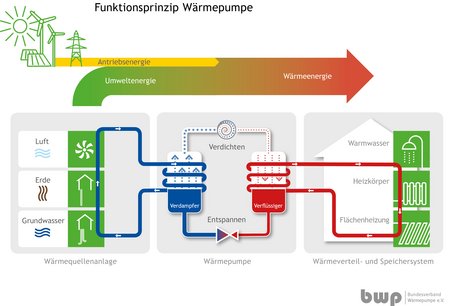

Wärmepumpen erzeugen aus einer Kilowattstunde Strom ein Vielfaches an Wärme. Einen entscheidenden Beitrag dazu leistet das Kältemittel, das in der Wärmepumpe in einem geschlossenen Kreislauf zirkuliert. In einem Wärmetauscher, dem Verdampfer, wird die Umweltenergie auf das Kältemittel übertragen, das dadurch verdampft. Der Kältemitteldampf wird zu einem Verdichter/Kompressor weitergeleitet. Dadurch hebt sich das Temperaturniveau des gasförmigen Kältemittels, es wird heißer. In einem weiteren Wärmetauscher, dem so genannten Verflüssiger, wird das unter hohem Druck stehende, heiße Kältemittelgas nun kondensiert, wobei es seine Wärme wieder abgibt, beispielsweise an den Heizungskreislauf. Anschließend wird das verflüssigte Kältemittel zu einer Drossel, in der der Druck des Kältemittels wieder verringert wird, geleitet. Das entspannte Kältemittel wird schließlich zum Verdampfer zurückgeführt und der Kreislauf beginnt von neuem.

F-Gase Verordnung

Die neu eingeführte Verordnung (EU) 2024/573 (im Folgenden F-Gase-VO genannt), die sich auf fluorierte Treibhausgase bezieht, trat am 11.3.2024 in Kraft und ersetzte nach intensiven Verhandlungen die vorherige Verordnung (EU) Nr. 517/2014.

Die F-Gase-Verordnung ist eine Verordnung der Europäischen Union, die darauf abzielt, die Emissionen fluorierter Treibhausgase (F-Gase) zu reduzieren. Diese EU-Verordnung ist in Deutschland unmittelbar anwendbar und muss ansonsten nur in einzelnen Aspekten in nationales Recht umgesetzt werden. Die Verordnung regelt die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von F-Gasen sowie die Rückgewinnung, Wiederverwendung und Entsorgung.

Hauptziele der F-Gase-Verordnung

- Reduzierung der Emissionen: Verringerung der Emissionen von F-Gasen durch schrittweisen Ausstieg aus ihrer Verwendung und Förderung von Alternativen mit geringerem Treibhauspotenzial.

- Verbesserung der Dichtheit von Anlagen: Einführung von Vorschriften zur Verhinderung von Leckagen in Geräten und Anlagen, die F-Gase enthalten.

- Verbesserung der Rückgewinnung und Entsorgung: Sicherstellung, dass F-Gase am Ende ihrer Lebensdauer sicher zurückgewonnen und entsorgt werden.

Wichtige Bestimmungen der F-Gase-Verordnung

- Verwendungseinschränkungen: Bestimmte Anwendungen von F-Gasen sind verboten oder unterliegen strengen Kontrollen.

- Mengenmäßige Begrenzungen (Phase-down): Die Gesamtmenge an F-Gasen, die in die EU eingeführt werden dürfen, wird schrittweise reduziert.

- Zertifizierung und Schulung: Personen und Unternehmen, die mit F-Gasen arbeiten, müssen zertifiziert sein und entsprechende Schulungen absolvieren.

- Berichterstattung: Unternehmen müssen über ihre Verwendung von F-Gasen berichten und Nachweise über die Einhaltung der Vorschriften erbringen.

BWP-Position zum Umstieg auf "natürliche" Kältemittel

Der BWP unterstützt die progressive Markteinführung natürlicher Kältemittel als Ersatz für die Verwendung synthetischer Kältemittel, die mit wenigen Ausnahmen zur Gruppe der PFAS gehören.

In der Branche gibt es unbestritten einen Trend zu natürlichen Kältemitteln. Insbesondere im Ein- und Zweifamilienhaus ist bereits ein breites Portfolio außen aufgestellter Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln im Markt verbreitet. Diese Lösungen erfreuen sich großer Beliebtheit bei Kunden, wie unter anderem an den Förderstatistiken abzulesen ist. Durch den seit Beginn dieses Jahres verfügbaren Förderbonus in Höhe von 5 Prozentpunkten für den Einbau von Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude – (BEG EM) wird sich die Marktdurchdringung weiter verstärken.

Die europäische F-Gase-Verordnung gibt der Wärmepumpenbranche einen gesetzlichen Planungsrahmen für den Ausstieg aus synthetischen Kältemitteln vor („Phase-Down“). Mit der 2024 in Kraft getretenen Novellierung wurde der Zeitplan neu festgelegt, wie schnell dieser Umstieg in den einzelnen Varianten und Leistungsgrößen von Wärmepumpen zu erfolgen hat. Der BWP unterstützt Einschränkungen für F-Gase soweit diese in einem angemessenen Zeitpfad stattfinden und berücksichtigen inwiefern in den jeweiligen Produktgruppen und Leistungsklassen bereits Lösungen in ausreichender Menge am Markt verfügbar sind.

Die Branche entwickelt darüber hinaus mit Hochdruck sichere und effiziente Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln für weitere Anwendungsbereiche, beispielsweise für die Innenaufstellung. Der BWP setzt sich in diesen Fällen für einen ambitionierten, aber realistischen Zeitplan für die Nutzung alternativer Kältemittel ein, der den Entwicklungs- und Produktionsvorlauf der Hersteller berücksichtigt

Durch die derzeit geltende F-Gase-Verordnung darf es jedenfalls nicht zu einer Gefährdung des Wärmepumpenhochlaufs kommen. Jede zusätzliche Wärmepumpe, die eine fossil betriebene Heizung ersetzt, stellt unabhängig davon mit welchem Kältemittel sie betrieben wird, einen immensen und unverzichtbaren Mehrwert für den Klimaschutz dar. In einem typischen Einfamilienhaus spart eine Wärmepumpe gegenüber einem mit Erdgas befeuerten Heizkessel durchschnittlich 4 Tonnen CO2 im Jahr ein.

Ansprechpartner

Felix Uthoff

Referent Technik und Normung

Wie wirkt sich die Aufstellungsweise einer Luft-Wasser-Wärmepumpe (Innen, Aussen oder Split) auf deren Effizienz aus?

27.02.2018Jens Rammensee

Die Aufstellungsweise der <link _blank wasser>Wärmepumpe ist hinsichtlich der Effizienz unbedeutend. Wichtig ist lediglich, dass die Montageanweisungen sowie die Aufstellungsvorschriften des Herstellers befolgt werden. Ist dies gewährleistet gelten die angegebenen Kennwerte. Sollte der Hersteller eine bestimmte Aufstellungsart für das Gerät empfehlen, sollten Sie diese befolgen um die höchste Effizienz zu gewährleisten.

Karl-Heinz Stawiarski

Hinsichtlich der Effizienz ergeben sich bei Innen-, Außen oder Split-Aufstellung keine Unterschiede: Sogar bei Versuchen, bei denen die Luftansaugung entweder auf der Sonnenseite oder aber auf der Schattenseite erfolgte, konnten keine signifikanten Unterschiede gemessen werden.

Bei der Installation ist darauf zu achten, Ansaug- und Ausblaskanal so geführt werden, dass der freie Luftaustausch gewährleistet ist. Ansonsten kann es zu einem so genannten "Luftkurzschluss" kommen, bei dem die Maschine ihre eigene abgekühlte Abluft wieder ansaugt. Ein solcher Planungsfehler geht dann natürlich stark zu Lasten der Effizienz. Bei einer Aufstellung im Freien gilt es dementsprechend, die Aufstellung hinter Treppen und Mauern zu vermeiden.

Peter Voß

Meiner Erfahrung nach sind Split-Wärmepumpen meist effizienter, weil die Verdampfergröße individuell gewählt werden kann,da keine vorgegebenen Abmessungen, wie Türbreiten etc. eingehalten werden müssen. Die Verdampfer fallen dann meist wesentlich größer aus, was durch den höheren Lamellenabstand und weniger Abtauungen die Effizienz steigert.

Sven Kersten

Die Aufstellungsart ist für die Effizienz einer Wärmepumpe irrelevant, da ja alle Anlagen die gleiche Luft für die Wärmegewinnung nutzen. Ein Unterschied kann sich jedoch aus der Funktionsweise der Wärmepumpen ergeben. Da bei Split-Wärmepumpen sowohl Lüfter als auch Kompressor Drehzahl gesteuert sind, können sich diese Geräte besser an die Heizlast des Gebäudes anpassen und erreichen 10-15% höhere Effizienzwerte. Wichtig bei der Wahl des Aufstellungsortes ist die Berücksichtigung möglicher Schallemissionen. Damit Wärmepumpen so leise wie ein großer Gefrierschrank arbeiten, muss eine fachgerechte Installation gewährleistet sein. Praktische Tipps und Informationen finden Sie dazu im Leitfaden Schall, den Sie <link uploads tx_bwppublication>hier runterladen können.

Oliver Nick

Obwohl zwischen den verschiedenen Aufstellungsarten kaum Differenzen bzgl. der Effizienz auftreten, da Unterschiede in diesem Bereich zumeist auf die Vorlauftemperatur und die Auslegung der Wärmepumpe zurückgehen, gilt es einige Besonderheiten hinsichtlich der Aufstellungsart zu beachten.

Während für die Inbetriebnahme einer Splitanlage neben einem Heizungsbauer auch ein Kältetechniker nötig ist, können Wärmepumpen sowohl bei der Innen- als auch bei der Außenaufstellung allein durch einen Heizungsbauers installiert werden. Der Service ist bei Innenaufstellung auch im Winter einfach möglich.

Innen aufgestellte Wärmepumpen sind in der Regel nur bis zu 10 kW Heizlast sinnvoll, da die Größe des Wärmetauschers limitiert ist - schließlich muss die Anlage noch durch die Tür passen. Zu beachten ist eine gute Dämmung der Zuluftkanäle. Soll die Luft über Lichtschächte ins Haus geführt werden, müssen diese großzügig dimensioniert sein, weil die Luftgeräusche der Lichtschächte und Lichtschachtgitter nicht mehr gedämpft werden können.

Auch bei der Außenaufstellung ist die Größe des Wärmetauschers limitiert, weil er zusammen mit Verdichterr und Umwälzpumpen in einem Gehäuse untergebracht werden muss. Aufgrund der kompakten Bauweise entstehen niederfrequente Geräusche, die in die Planung miteinzubeziehen sind. Weitere Informationen dazu finden Sie <link uploads tx_bwppublication>hier.

Eine Split-Wärmepumpe bietet hinsichtlich der Effizienz das größte Potenzial, da sowohl der Verdampfer als auch die Ventilatoren sehr groß gewählt werden können. Damit kann fachgerechter Installation eine hohe Effizienz bei einem besonders niedrigem Geräuschpegel realisiert werden. Wir erreichen mit diesen Anlagen sehr hohe JAZ (z.B. 3,5 im Altbau). Da nur die Ventilatoren im Freien stehen, besteht auch im Winter keine Frostgefahr. Die Installation dieser Wärmepumpe ist jedoch aufwendiger und es wird die Unterstützung eines Kältetechnikers benötigt.