Funktion Kältekreislauf

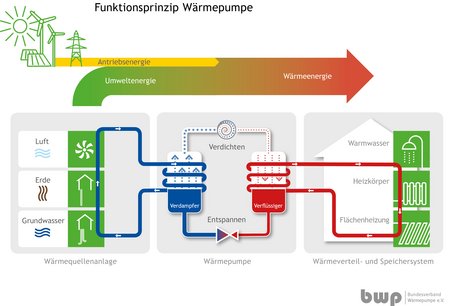

Wärmepumpen erzeugen aus einer Kilowattstunde Strom ein Vielfaches an Wärme. Einen entscheidenden Beitrag dazu leistet das Kältemittel, das in der Wärmepumpe in einem geschlossenen Kreislauf zirkuliert. In einem Wärmetauscher, dem Verdampfer, wird die Umweltenergie auf das Kältemittel übertragen, das dadurch verdampft. Der Kältemitteldampf wird zu einem Verdichter/Kompressor weitergeleitet. Dadurch hebt sich das Temperaturniveau des gasförmigen Kältemittels, es wird heißer. In einem weiteren Wärmetauscher, dem so genannten Verflüssiger, wird das unter hohem Druck stehende, heiße Kältemittelgas nun kondensiert, wobei es seine Wärme wieder abgibt, beispielsweise an den Heizungskreislauf. Anschließend wird das verflüssigte Kältemittel zu einer Drossel, in der der Druck des Kältemittels wieder verringert wird, geleitet. Das entspannte Kältemittel wird schließlich zum Verdampfer zurückgeführt und der Kreislauf beginnt von neuem.

F-Gase Verordnung

Die neu eingeführte Verordnung (EU) 2024/573 (im Folgenden F-Gase-VO genannt), die sich auf fluorierte Treibhausgase bezieht, trat am 11.3.2024 in Kraft und ersetzte nach intensiven Verhandlungen die vorherige Verordnung (EU) Nr. 517/2014.

Die F-Gase-Verordnung ist eine Verordnung der Europäischen Union, die darauf abzielt, die Emissionen fluorierter Treibhausgase (F-Gase) zu reduzieren. Diese EU-Verordnung ist in Deutschland unmittelbar anwendbar und muss ansonsten nur in einzelnen Aspekten in nationales Recht umgesetzt werden. Die Verordnung regelt die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von F-Gasen sowie die Rückgewinnung, Wiederverwendung und Entsorgung.

Hauptziele der F-Gase-Verordnung

- Reduzierung der Emissionen: Verringerung der Emissionen von F-Gasen durch schrittweisen Ausstieg aus ihrer Verwendung und Förderung von Alternativen mit geringerem Treibhauspotenzial.

- Verbesserung der Dichtheit von Anlagen: Einführung von Vorschriften zur Verhinderung von Leckagen in Geräten und Anlagen, die F-Gase enthalten.

- Verbesserung der Rückgewinnung und Entsorgung: Sicherstellung, dass F-Gase am Ende ihrer Lebensdauer sicher zurückgewonnen und entsorgt werden.

Wichtige Bestimmungen der F-Gase-Verordnung

- Verwendungseinschränkungen: Bestimmte Anwendungen von F-Gasen sind verboten oder unterliegen strengen Kontrollen.

- Mengenmäßige Begrenzungen (Phase-down): Die Gesamtmenge an F-Gasen, die in die EU eingeführt werden dürfen, wird schrittweise reduziert.

- Zertifizierung und Schulung: Personen und Unternehmen, die mit F-Gasen arbeiten, müssen zertifiziert sein und entsprechende Schulungen absolvieren.

- Berichterstattung: Unternehmen müssen über ihre Verwendung von F-Gasen berichten und Nachweise über die Einhaltung der Vorschriften erbringen.

BWP-Position zum Umstieg auf "natürliche" Kältemittel

Der BWP unterstützt die progressive Markteinführung natürlicher Kältemittel als Ersatz für die Verwendung synthetischer Kältemittel, die mit wenigen Ausnahmen zur Gruppe der PFAS gehören.

In der Branche gibt es unbestritten einen Trend zu natürlichen Kältemitteln. Insbesondere im Ein- und Zweifamilienhaus ist bereits ein breites Portfolio außen aufgestellter Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln im Markt verbreitet. Diese Lösungen erfreuen sich großer Beliebtheit bei Kunden, wie unter anderem an den Förderstatistiken abzulesen ist. Durch den seit Beginn dieses Jahres verfügbaren Förderbonus in Höhe von 5 Prozentpunkten für den Einbau von Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude – (BEG EM) wird sich die Marktdurchdringung weiter verstärken.

Die europäische F-Gase-Verordnung gibt der Wärmepumpenbranche einen gesetzlichen Planungsrahmen für den Ausstieg aus synthetischen Kältemitteln vor („Phase-Down“). Mit der 2024 in Kraft getretenen Novellierung wurde der Zeitplan neu festgelegt, wie schnell dieser Umstieg in den einzelnen Varianten und Leistungsgrößen von Wärmepumpen zu erfolgen hat. Der BWP unterstützt Einschränkungen für F-Gase soweit diese in einem angemessenen Zeitpfad stattfinden und berücksichtigen inwiefern in den jeweiligen Produktgruppen und Leistungsklassen bereits Lösungen in ausreichender Menge am Markt verfügbar sind.

Die Branche entwickelt darüber hinaus mit Hochdruck sichere und effiziente Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln für weitere Anwendungsbereiche, beispielsweise für die Innenaufstellung. Der BWP setzt sich in diesen Fällen für einen ambitionierten, aber realistischen Zeitplan für die Nutzung alternativer Kältemittel ein, der den Entwicklungs- und Produktionsvorlauf der Hersteller berücksichtigt

Durch die derzeit geltende F-Gase-Verordnung darf es jedenfalls nicht zu einer Gefährdung des Wärmepumpenhochlaufs kommen. Jede zusätzliche Wärmepumpe, die eine fossil betriebene Heizung ersetzt, stellt unabhängig davon mit welchem Kältemittel sie betrieben wird, einen immensen und unverzichtbaren Mehrwert für den Klimaschutz dar. In einem typischen Einfamilienhaus spart eine Wärmepumpe gegenüber einem mit Erdgas befeuerten Heizkessel durchschnittlich 4 Tonnen CO2 im Jahr ein.

Ansprechpartner

Felix Uthoff

Referent Technik und Normung

Häufig gestellte Fragen

Fluorierte Gase (F-Gase) sind eine Gruppe von Stoffen, die in verschiedenen industriellen Anwendungen verwendet werden, darunter als Kältemittel in Wärmepumpen. Sie sind bekannt für ihre Effizienz und Leistungsfähigkeit. Sie sind unter Umgebungsbedingungen gasförmig und verdampfen häufig schon bei negativen Temperaturen.

F-Gase ermöglichen durch ihre hervorragenden thermophysikalischen Eigenschaften eine hohe Energieeffizienz, sind nicht brennbar oder schwer entflammbar und ungiftig, was sie zu einer beliebten Wahl für Wärmepumpensysteme macht. Sie erreichen eine effiziente Wärmeübertragung und ermöglichen es der Wärmepumpe auch bei niedrigen Temperaturen ein Gebäude zu beheizen.

Die europäische F-Gas-Verordnung zielt darauf ab, die Verwendung und Emission von F-Gasen in neuen Produkten zu reduzieren. Besitzer von Wärmepumpen zur Gebäudebeheizung, die F-Gase verwenden, können Ihre bestehende Wärmepumpe jedoch einfach weiter betreiben.

Nein, bestehende Anlagen können weiterbetrieben, repariert und gewartet werden. Es wird jedoch empfohlen, regelmäßige Wartungen durchführen zu lassen. Sprechen Sie Ihren Installateur hierauf gerne direkt an.

Die „Inverkehrbringung“ bezieht sich auf das erstmalige Bereitstellen von Produkten oder Ausrüstungen auf dem EU-Markt, die F-Gase enthalten. Dies ist bereits der Fall, wenn das Produkt das Werk verlässt und in einem Lager eingelagert wird. Für außerhalb der EU produzierte Produkte gilt als Tag des Inverkehrbringens der Tag, an dem die Produkte in der EU verzollt werden.

Ja, es ist möglich, Wärmepumpen mit F-Gasen zu installieren. Die EU-F-Gase-Verordnung verbietet nur schrittweise die Inverkehrbringung von neuen Produkten, die bestimmte fluorierte Treibhausgase ab einem festgelegten Zeitpunkt enthalten. Ein Verkauf bzw. Kauf und die Installation von Produkten, die vor dem Verbotsdatum in Verkehr gebracht wurden, ist auch nach dem Verbotsdatum gestattet. Bestehende Anlagen, dürfen weiterhin genutzt, gewartet und instandgehalten werden, solange die benötigten Kältemittel verfügbar und zulässig sind.

Es ist wichtig, eine Wärmepumpe zu wählen, die den neuesten Umweltstandards entspricht. Lassen Sie die Installation von qualifizierten Fachleuten durchführen, um die Effizienz und Sicherheit des Systems zu gewährleisten. Wenn Sie Ihre Wärmepumpe durch einen Fachhandwerker installieren lassen, werden alle geltenden Regelungen eingehalten.

Die Wartungshäufigkeit kann variieren, aber generell wird empfohlen, Wärmepumpen ein Jahr nach der Installation zu überprüfen, um optimale Effizienz, Leistung und Einhaltung der Umweltvorschriften zu sichern. Im Anschluss reicht es in der Regel, die Anlage alle zwei Jahre warten zu lassen. Wartungszyklen sind teilweise in den Garantiebedingungen der Hersteller festgelegt. Moderne Anlagen lassen sich in der Regel auch per Fernwartung überprüfen.

Low-GWP (Global Warming Potential = dt. niedriges Treibhauspotential) Kältemittel sind solche, die eine geringere Auswirkung auf den Klimawandel haben, falls Sie in die Atmosphäre gelangen. High-GWP Kältemittel sind hingegen solche mit einer höheren Treibhausgaswirkung und potenziell größeren Auswirkungen auf die globale Erwärmung. Low-GWP Kältemittel, wie R32, R1234yf und R1234ze, sind entwickelt worden, um die Umweltbelastung zu minimieren und umweltfreundlichere Optionen für Kälteanlagen und Wärmepumpen bereitzustellen. Sogenannte natürliche Kältemittel, die heute oft zum Einsatz kommen (Propan, Kohlendioxid, Ammoniak und andere) haben einen sehr niedrigen GWP-Wert.

Nein, das Kältemittel verbleibt über die Lebensdauer in der Wärmepumpe. Bei Monoblock-Geräten wird der Kältekreislauf werksseitig hergestellt und ist hermetisch geschlossen. Auch bei sogenannten Split-Systemen, bei denen der Kältekreislauf vor Ort fertiggestellt wird, bleibt der Kältekreislauf durch die qualifizierte Montage und Inbetriebnahme ebenfalls dicht, so dass kein Kältemittelverlust entstehen sollte.

Es werden zunehmend Wärmepumpen mit sogenannten natürlichen Kältemitteln auf den Markt gebracht. Insbesondere im Ein- und Zweifamilienhausbereich gibt es ein breites Angebot an außenaufgestellten Geräten. Unabhängig vom verwendeten Kältemittel überzeugen Wärmepumpen durch ihre hohen CO2-Einsparungen im Vergleich zu fossil betriebenen Wärmeerzeugern.

Hohe Effizienzen und hohe Vorlauftemperaturen können sowohl mit natürlichen Kältemitteln als auch mit F-Gasen erreicht werden. Das Kältemittel bleibt im Regelfall über die Lebensdauer der Wärmepumpe im Gerät und wird beim Rückbau fachgerecht entnommen, aufbereitet und wieder in die Wertschöpfungskette eingebracht.

Der Einsatz von natürlichen Kältemitteln kann Anforderungen an den Aufstellort mit sich bringen, welche bei synthetischen Kältemitteln nicht zu berücksichtigen sind.

Peter Kuhl

Bei gleicher Leistung bezogen auf einen Bezugswert z.B. A2/W35 (bedeutet Lufttemperatur 2°C und Anlagenvorlauftemperatur 35°C) ist ein Hauptunterschied in der Bauweise zu sehen. Bei kompakten Luft-Wasser-Wärmepumpen mit Außenaufstellung befindet sich der komplette Kältekreis im Außengerät. Die Verbindung zur im Gebäude installierten Inneneinheit erfolgt durch wasserführende Leitungen. Daneben gibt es die sogenannten Splitgeräte. Diese Bezeichnung bedeutet, dass der Kältekreis getrennt ist. Ein Teil befindet sich in der Außeneinheit und ein Teil in der Inneneinheit. Demzufolge ist die Verbindungsleitung beider Teile eine Kältemittel führende Leitung. Im Regelfall sind die Außenteile mit entsprechend genügend Kältemittel für die maximale Entfernung (bis zu 30m) vorgefüllt. Dies erklärt den Unterschied in der Kältemittelmenge.

Vergleicht man baugleiche Wärmepumpen (Split oder kompakt, sowie Leistung bei gleichem Bezugspunkt) und nimmt die gleiche Entfernung Innenteil zu Außenteil bei Splitgeräten, so sind jedoch die Kältemengen bei den verschiedenen Herstellern vergleichbar.

Vorteil bei kompakten Luft-Wasser-Wärmepumpen für Ein- und Zweifamilienhäuser, deren Kältekreis hermetisch geschlossen ist, ist, dass diese keiner jährlichen Prüfung des Kältekreises unterzogen werden müssen. Bei Split-Geräten mit einer Füllmenge > 3 kg Kältemittel ist dies nicht so. Hier bedarf es einer jährlichen Prüfung.

Marcel Förster

Die Kältemittelmenge in Wärmepumpen ist von mehreren Faktoren abhängig und daher schwer zu beantworten. Grundsätzlich spielen dabei folgende Faktoren / Bauteile eine wichtige Rolle:

- Bauart Kompressor, Verdampfer, Verflüssiger

- Aufbau Kältekreis, min. / max. Einsatzgrenzen & Temperaturen

- max. Entfernung Kältemittelleitung (Split-Wärmepumpen)

Tendenzielle lässt sich sagen, dass mehr Kältemittel benötigt wird je komplexer, anspruchsvoller und effizienter der Kältekreis, je größer der Einsatzbereich (Außentemperatur, Vorlauftemperatur) und je größer die abgegebene Leistung ist.

Die Menge des Kältemittels einer Wärmepumpe steht immer im Zusammenhang mit dem Aufbau des Kältemoduls. Ein kompakt gebautes Kältemodul benötigt für die gleiche Heizleistung weniger Kältemittel als ein vergleichsweise großzügig gebautes Kältemodul (lange Rohrstrecken, großer Verdampfer/Kondensator).

Wenn die Menge des Kältemittels im Kältekreis über 2,5 kg beträgt muss die Wärmepumpe 1x jährlich durch einen Kältetechniker überprüft werden. Diese Überprüfung ist kostenpflichtig und muss vom Anlagenbesitzer bezahlt werden.

Felix Uthoff

Die Komponenten einer Wärmepumpe sind speziell konfiguriert, um mit einem einzigen Kältemittel langfristig und störungsfrei zu funktionieren. Ein sogenannter Retrofit des Kältemittels in einem bestehenden System ist somit nahezu ausgeschlossen. Gleichzeitig würde durch den Wechsel beispielsweise auf ein brennbares Kältemittel sofort die Betriebserlaubnis erlöschen.

Felix Uthoff

Wärmepumpen, die mit Propan betrieben werden, beinhalten aktuell mehr als 150 Gramm Propan, sodass eine Innenaufstellung dieser Geräte nur unter zusätzlichem technischem Aufwand erlaubt ist, um auch im Störfall kein Gefahrenpotenzial zu erzeugen. Beispielsweise muss das Gehäuse hermetisch abgedichtet Gehäuse sein, es müssen zusätzliche Gassensoren installiert werden, eine Abluftführung nach außen sichergestellt sein und die elektrische Anlage des betreffenden Raumes zusätzlich den Explosionsschutzanforderungen genügen. Dies alles erhöht die Kosten einer Propan Wärmepumpe bei einer Aufstellung im Gebäude und ist deshalb finanziell nicht sinnvoll. Dies alles sind technisch sehr aufwendige Vorgaben für die Innenaufstellung. Zur Einordnung: eine kleine Gasflasche, die sie zum Grillen benutzen können, beinhaltet mehr Propan als Wärmepumpe, die ein Einfamilienhaus beheizen kann.

Außerhalb des Gebäudes ist es mit viel weniger Aufwand verbunden, eine Propan Wärmepumpe sicher aufzustellen und deshalb sind diese sogenannten Monoblockanlagen auch schon im Markt erhältlich. Die Regelung zur Innenaufstellung von Wärmepumpen, die mit Propan werden ändern sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Es ist nur anzunehmen, dass durch kontinuierliche Forschung und Verbesserung mit immer weniger Propanfüllung die gleiche Wärmeleistung erzeugt werden kann. Sobald die Menge an Propan die Grenze von 150 Gramm unterschreitet, ist es praktisch möglich, dass die Wärmepumpen im Gebäude ohne zusätzliche Auflagen aufgestellt werden.

Anders, als es in der aktuellen Berichterstattung teilweise der Fall ist, unterstützt der BWP die progressive Markteinführung natürlicher Kältemittel als Ersatz für die Verwendung synthetischer Kältemittel, die mit wenigen Ausnahmen zur Gruppe der PFAS gehören.

In der Branche gibt es unbestritten einen Trend zu natürlichen Kältemitteln. Insbesondere im Ein- und Zweifamilienhaus ist bereits ein breites Portfolio außen aufgestellter Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln im Markt verbreitet. Diese Lösungen erfreuen sich großer Beliebtheit bei Kunden, wie unter anderem an den Förderstatistiken abzulesen ist. Durch den seit Beginn dieses Jahres verfügbaren Förderbonus in Höhe von 5 Prozentpunkten für den Einbau von Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude – (BEG EM) wird sich die Marktdurchdringung weiter verstärken.

Die europäische F-Gase-Verordnung gibt der Wärmepumpenbranche einen gesetzlichen Planungsrahmen für den Ausstieg aus synthetischen Kältemitteln vor („Phase-Down“). In der aktuellen Novellierung wird gerade darüber beraten, wie schnell dieser Umstieg in den einzelnen Varianten und Leistungsgrößen von Wärmepumpen erfolgen kann. Der BWP unterstützt Einschränkungen für F-Gase soweit diese in einem angemessenen Zeitpfad stattfinden und berücksichtigen inwiefern in den jeweiligen Produktgruppen und Leistungsklassen bereits etablierte Lösungen in ausreichender Menge am Markt verfügbar sind. Dies ist in bestimmten Bereichen, wie außen aufgestellten Wärmepumpen unter 20kW bereits heute der Fall – entsprechend kann das Phase-Down hier in jedem Fall sehr zügig erfolgen.

Die Branche entwickelt darüber hinaus mit Hochdruck sichere und effiziente Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln für weitere Anwendungsbereiche, beispielsweise für innen aufgestellte Wärmepumpen und Wärmepumpen mit Leistungen über 20 kW. Der BWP setzt sich in diesen Fällen für einen ambitionierten, aber realistischen Zeitplan für die Nutzung alternativer Kältemittel ein, der den Entwicklungs- und Produktionsvorlauf der Hersteller berücksichtigt. Auch nach Aussage des von der NDR-Redaktion zitierten Fraunhofer-ISE-Experten Clemens Dankwerth, der mit seinem Team mit Hochdruck die Marktreife entsprechender Lösungen fördert, heißt es: "in den nächsten zwei, drei Jahren wird es auch Propan-Wärmepumpen geben, die im Inneren von Häusern aufgestellt werden." Hier reden wir dann über die Jahre 2025, bzw. 2026, in denen die ersten Geräte in den Markt kommen könnten. Erfahrungsgemäß braucht es dann ebenfalls noch einige Monate, bis die entsprechenden großen Stückzahlen am Markt verfügbar sind. Innen aufgestellte Wärmepumpen sind aber beispielsweise die Standardlösung für die besonders effizient arbeitenden Sole-Wasser-Wärmepumpen, die beispielsweise Erdwärme oder Grundwasser nutzen. Würde hier bereits, wie aktuell vorgeschlagen, ab 2025 ein Verbot ausgesprochen, wäre diese Option möglicherweise für längere Zeit nicht mehr verfügbar.

Felix Uthoff

Gemäß IEC 60335-2-40 und IEC EN60335-2-40 müssen Wärmepumpen mit brennbaren Kältemitteln auf der Geräteseite mit Maßnahmen versehen sein, die den Eintritt vom Kältemittel in den Sekundärkreis (Heizwasserkreis) verhindern.

Diese Maßnahmen können z.B. sein:

- Doppelwandiger Sicherheitswärmetauscher und/ oder

- ein Entgaser und/ oder

- ein Sicherheitsventil

- und/ oder weitere mögliche Maßnahmen.

Die IEC 60335-2-40 bzw. IEC EN 60335-2-40 ist eine Gerätenorm, die in der Regel jeder WP-Hersteller berücksichtigt. Für die eingesetzten Maßnahmen wird eine Risikobeurteilung erstellt, deren Ergebnisse in die Installations- und die Planungsanleitung einfließen und auch herstellerspezifisch sind. Daher ist es ungemein wichtig, dass der Installateur diese Unterlagen auch liest.

Der BWP hat mit seinem Leitfaden „Außenaufstellung von Wärmepumpen mit brennbaren Kältemitteln“ eine entsprechende Handreiche geliefert.

Nachfolgende Tabelle listet die für die Branche wichtigen Inverkehrbringungsverbote der F-Gase-VO auf. Einschränkungen, die nach 2030 in Kraft treten sollen, gelten als vorbehaltlich, dass die Verordnung bis zum 1. Januar 2030 turnusgemäß einer Revision unterzogen wird. Zusätzlich kann von den Verboten abgewichen werden, wenn Sicherheitsanforderungen am Anlagenstandort dies erfordern.

Produkttyp | Leistung | Verbote |

Monoblock-Wärmepumpen | <= 50 kW | GWP > 150 ab 2027 |

> 50 kW | GWP > 150 ab 2030 | |

<= 12 kW | F-Gase-Verbot ab 2032 | |

Single-Split-Wärmepumpen mit weniger als 3 kg Kältemittel |

| GWP > 750 ab 2025 |

Single-Split- und Multi-Split-Wärmepumpen | Luft-Wasser <= 12 kW | GWP > 150 ab 2027 F-Gase-Verbot ab 2035 |

Luft-Wasser > 12 kW | GWP > 750 ab 2029 GWP > 150 ab 2033 | |

Luft-Luft <= 12 kW | GWP > 150 ab 2029 F-Gase-Verbot ab 2035 | |

Luft-Luft > 12 kW | GWP > 750 ab 2029 GWP > 150 ab 2033 |

Die Betriebspunkte, auf die sich die Leistungsgrenzen beziehen, sind bislang nicht definiert worden.

Generell gilt, dass bei Inkrafttreten bereits installierte und in Verkehr gebrachte Geräte nicht rückgebaut werden müssen oder eine Verpflichtung zum Wechsel des Kältemittels besteht. Die Verwendung von Kältemittel mit einem GWP < 2500 bleibt für Service und Wartung weiterhin möglich.

Die F-Gase-VO sieht Dichtheitsprüfung abhängig vom CO2-Äquivalent der Kältemittelfüllung vor. Arbeiten am Kältekreis, inklusive Dichtheitsprüfung sind ausschließlich durch speziell ausgebildetes Fachpersonal durchzuführen.

Die F-Gase-VO sieht folgende Prüfintervalle für Kältemittel in Anhang I der (EU) 2024/573 vor.

CO2-Äquivalent | Prüfintervall bei hermetisch geschlossenem Kältekreis | Prüfintervall bei nicht hermetisch geschlossenem Kältekreis | Prüfintervall bei Kältekreis mit Leckageerkennungssystem |

< 5 t | Entfällt | Entfällt | Entfällt |

>= 5 t und < 10 t | Entfällt | 12 Monate | 24 Monate |

>= 10 t und < 50 t | 12 Monate | 12 Monate | 24 Monate |

>= 50 t und < 500 t | 6 Monate | 6 Monate | 12 Monate |

>= 500 t | 3 Monate | 3 Monate | 6 Monate |

Mischungen von unterschiedlichen Kältemitteln werde nach der Rechenvorschrift nach Anhang VI der (EU) 2024/573 berechnet.

Die F-Gase-VO sieht folgende Prüfintervalle für Kältemittel in Anhang II, Gruppe 1 der (EU) 2024/573 vor.

Füllmenge | Prüfintervall bei hermetisch geschlossenem Kältekreis | Prüfintervall bei nicht hermetisch geschlossenem Kältekreis | Prüfintervall bei Kältekreis mit Leckageerkennungssystem |

< 1 kg | Entfällt | Entfällt | Entfällt |

>= 1 kg und < 2 kg | Entfällt | 12 Monate | 24 Monate |

>= 2kg und < 10 kg | 12 Monate | 12 Monate | 24 Monate |

>= 10 und < 100 kg | 6 Monate | 6 Monate | 12 Monate |

>= 100 kg | 3 Monate | 3 Monate | 6 Monate |

Nein. Für die Aufstellung von Monoblockwärmepumpen ist auch unter der neuen F-Gase-Verordnung 2024/573 kein Kälteschein erforderlich, unabhängig davon, welches Kältemittel - fluoriert oder nicht fluoriert - in der Anlage verwendet wird. Anders verhält es sich bei Anlagen in Splitausführung oder wenn bei Monoblockgeräten tatsächlich am Kältekreis selbst gearbeitet wird, hier wird in Zukunft auch bei der Verwendung von alternativen nicht fluorierten Kältemitteln ein Sachkundenachweis benötigt.

Wenn bei der Bewertung der verfügbaren Kältemittelmenge ein schwerwiegender Mangel an bestimmten fluorierten Treibhausgasen festgestellt wird, die für Wärmepumpen verwendet werden, und dieser Mangel die Ziele der REPowerEU-Initiative des Europäischen Green Dealsgefährden könnte, hat die Europäische Kommission die Möglichkeit, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Sie kann dann über delegierte Rechtsakte die bestehenden Regelungen anpassen, um zusätzliche Mengen dieser Gase auf den Markt zu bringen. Für den Zeitraum von 2025 bis 2026 könnte dies bis zu 4,41 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr betreffen, und für den Zeitraum von 2027 bis 2029 bis zu 1,43 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr. Diese Maßnahme soll sicherstellen, dass genügend Kältemittel für Wärmepumpen verfügbar bleibt, um die klima- und energiepolitischen Ziele der EU zu erreichen.

Nachfolgende Tabelle listet die für die Branche wichtigen Inverkehrbringungsverbote der F-Gase-VO für Großwärmepumpen auf. Einschränkungen, die nach 2030 in Kraft treten sollen, gelten als vorbehaltlich, dass die Verordnung bis zum 1. Januar 2030 turnusgemäß einer Revision unterzogen wird.

Wichtig zu wissen: Es kann von den Verboten abgewichen werden, wenn Sicherheitsanforderungen den Einsatz von Alternativen am Anlagenstandort dies erfordern.

| Produkttyp | Thermische Leistung | Verbote |

| Monoblock-Wärmepumpen | > 50 kW | GWP > 150 ab 2030 |

| Single-Split- und Multi-Split-Wärmepumpen | Luft-Wasser > 12 kW | GWP > 750 ab 2029 GWP > 150 ab 2033 |

| Luft-Luft > 12 kW | GWP > 750 ab 2029 GWP > 150 ab 2033 |

Die für die Anwendung der Verbote ausschlaggebende Leistung ist die Nennleistung gemäß Ökodesign-Verordnung.

Generell gilt, dass bei Inkrafttreten bereits installierte und in Verkehr gebrachte Geräte nicht rückgebaut werden müssen oder eine Verpflichtung zum Wechsel des Kältemittels besteht. Die Verwendung von Kältemittel mit einem GWP < 2500 bleibt für Service und Wartung weiterhin möglich.

Ein Jahr nach Inkrafttreten eines Verbots muss ein Nachweis über die rechtmäßige Inverkehrbringung des zu installierenden Geräts erbracht werden.

Die F-Gase-Verordnung wird planmäßig bis zum 1. Januar 2030 überprüft, was bedeutet, dass alle nach diesem Datum geltenden Inverkehrbringungsverbote möglicherweise geändert werden. Es ist also wichtig, die zukünftige Entwicklung der Verordnung im Auge zu behalten. Die aktuellen Regelungen über das Jahr 2030 hinaus geben jedoch einen möglichen Ausblick auf die zukünftigen Ausführungen, damit die Industrie sich langfristig darauf einstellen kann.